A preocupação com a própria sobrevivência, o abandono familiar e tantos outros fatores afastam a população LGBTQIA+ não apenas do diagnóstico e tratamento oncológico, mas dos cuidados com a saúde de forma geral, fazendo com que tenham mais doenças crônicas.

A médica de Família e Comunidade Ana Paula Andreotti Amorim cita um exemplo clássico que acontece muito: quando a pessoa trans chega no serviço de saúde, não raramente o profissional manda fazer teste de HIV para continuar a consulta, atrelando e condicionando o atendimento à realização do exame, antes mesmo de ouvir o que as pacientes e os pacientes têm a dizer. Para Ana Paula, é importante fazer ofertas de testagem de doenças sexualmente transmissíveis para todos, mas não diferenciar uma população e nem condicionar o atendimento à realização.

Preconceito em dobro

Se por um lado a população LGBTQIA+ enfrenta preconceito para acessar os serviços de saúde, por outro o diagnóstico de câncer pode ser motivo de afastamento da comunidade, como aconteceu com Jacqueline Brasil, de 56 anos. “O maior preconceito que sofri foi dentro do movimento social”, confessa, comentando que sua impressão é que as pessoas ainda têm preconceito em relação ao câncer. “Mal se fala sobre câncer na população trans e é extremamente importante. As pessoas se escondem. Por isso, quando eu levei o tema para o Instagram, para a mídia, começaram a ter uma visão melhor”, diz, relatando que enfrenta preconceito por ser trans, ter câncer, ser uma pessoa com HIV positivo, mulher idosa e que mora na periferia de Extremoz – município do litoral do Rio Grande do Norte.

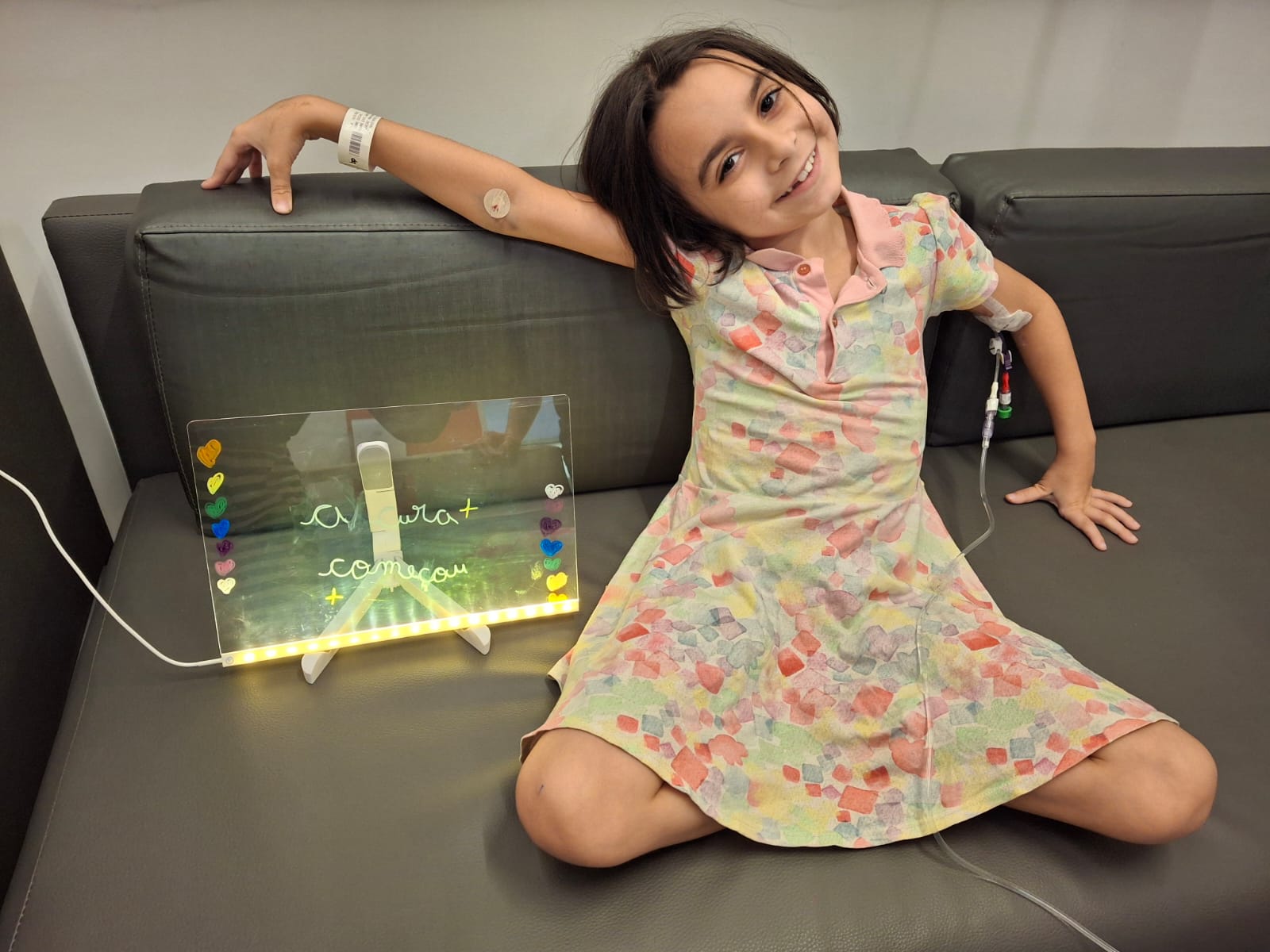

Jacqueline descobriu o câncer de pele perianal em 2005, depois de sentir uma ferida no ânus durante o banho. “Sempre tive muito cuidado com prevenção, até porque sou militante do movimento social e do Conselho Estadual de Saúde”, afirma. “Foi um susto, eu me senti sem chão. Logo procurei me informar como deveria proceder”.

Após o contato com a Liga contra o Câncer, começou a fazer quimioterapia e radioterapia. “Eu não sabia os efeitos colaterais que poderiam acontecer”, comenta, em relação aos problemas que teve após a radioterapia, de rejeição ao silicone que ela tinha nas nádegas desde os 22 anos. Precisou interromper o procedimento para tratar os efeitos da rejeição. “Quando melhorei do silicone e retornei para a radioterapia, explodiu por dentro, me causando muitas feridas e dores. Tive que usar bolsa de colostomia. Ninguém me falou que a radio podia fazer isso”.

Depois de seguir o tratamento e ficar bem, continuou o acompanhamento anualmente, até que em 2010 teve novamente diagnóstico de câncer. “Dessa vez apareceu de forma não agressiva, com bolinhas na lateral do glúteo”, recorda, relatando que tratou com quimioterapia. “Deu tudo certo, fiquei curada”.

Em 2020 foi diagnosticada com um tumor mais agressivo. “Apareceram bolhas maiores no glúteo. Fiz consulta com cirurgião oncológico da equipe do Cecan (Centro Avançado de Oncologia) e da Marinha. Como sou militar reformada da Marinha, felizmente tive esse acesso, eles se reuniram e viram qual seria o melhor procedimento. Inicialmente eu iria ter que ficar com bolsa de colostomia, mas questionei. Já usei praticamente por um ano, um grande sofrimento para uma mulher trans, para a autoestima, é muito difícil, como se tivesse perdido minha vida sexual, minha identidade como mulher. Pedi ao médico para conversar com os cirurgiões para não fazer, a não ser que fosse o último caso”.

A cirurgia foi realizada no final de 2021 e Jacqueline comemora: até agora não precisou da bolsa de colostomia. “Mesmo com todos os cuidados, por ter sido uma cirurgia aberta, em que tive que remover parte do glúteo com um corte rente ao ânus, a qualquer momento pode infeccionar, se não tiver cuidado. Faço tudo direitinho”.

Enquanto se cuida e se recupera, ela retoma seus sonhos: pretende reabrir em breve a Casa Brasil, de acolhimento a pessoas trans. “Quero mostrar que eu continuo sonhando com um mundo melhor, com mais empatia e que as pessoas parem de nos matar”. Apesar dos desafios, avisa que é uma pessoa muito feliz. “Tenho uma família maravilhosa, minhas filhas, amigos, minha fé inabalável vai muito além do câncer; tiro de letra porque tenho um Deus em que confio, Ele está no meu dia a dia. Deixei de acreditar na igreja a partir do momento que fui excluída por ela, pela minha sexualidade. A igreja me pôs para fora e tive que ser moradora de rua, morei em banheiros públicos – eu tinha por volta de 15 anos, ainda não era militar. Nunca perdi minha fé”.

Para as pessoas que recebem diagnóstico, deixa sua mensagem: “A vida continua. O câncer é um momento físico, uma fase que vai passar; o importante é o que temos dentro de nós, manter a mente firme e a autoestima elevada. Não podemos deixar de sonhar, nosso sonho é que torna tudo realidade”.

Luta contra a invisibilidade

“Não conheço paciente oncológico no meio trans”, comenta Tatto Oliveira, fundador e Mediador de Rodas de Conversa Temáticas do Núcleo de Resistência, reforçando a percepção de que o tema não é comum entre as pessoas LGBTQIA+ e chamando atenção à necessidade de se falar sobre isso. Considera que esse é mais um aspecto da invisibilidade atribuída a essa população. “Como se consegue modificar algo que não existe?”. Por isso, o tema da saúde tem destaque no coletivo Núcleo de Resistência. “Fazemos atividades, tratamos de pautas importantes. Por ser homem trans e ter muitos amigos trans, vejo a necessidade de apoio e informação. No nosso coletivo, acolhemos as pessoas”.

O trabalho, realizado nas redes sociais, em grupos no Whatsapp e no Facebook, envolve direcionamento de informações para retificação de nome e gênero, acompanhamento psicológico, entre outros. “Com a transexualidade você começa a se reenxergar, a se olhar no espelho e se ver da forma que gosta”. Em transição há cinco anos, avisa que nem todos sentirão necessidade de usar testosterona ou estrógeno, que são muitas as possibilidades e o tema é bastante amplo.

A médica Ana Paula esclarece que algumas pessoas trans escolhem e preferem fazer transformações corporais para se reconhecerem a si mesmas ou serem reconhecidas pela sociedade pelo gênero com o qual se identificam. “Não são todas as pessoas trans que vão querer fazer transformações corporais e nem todas que farão todas as transformações possíveis. Existem diversas possibilidades de como a pessoa pode mudar seu corpo para se sentir confortável e ser melhor reconhecida de acordo com o gênero identitário dela”.

Contando com parceria de médicos e profissionais de saúde como psicólogos e assistentes sociais, advogados, entre outros, o coletivo promove ações e eventos, como o Encontro homens trans em diálogo, realizado online com assuntos importantes, como o Janeiro Branco e o Outubro Rosa. Tatto explica que é alto o índice de suicídio entre os homens trans. Os debates tratam de temas que são tabus, como a utilização de binder, faixa usada para comprimir o peitoral e diminuir o volume dos seios. “Precisamos falar sobre a forma como o homem trans se relaciona com seus seios, sensibilizar também profissionais de saúde para começarem a entender esse corpo. É uma questão de saúde porque não sabemos até quando isso é positivo e se no futuro poderá provocar algum problema, inclusive oncológico. Com os debates, muitos meninos começaram a repensar sobre isso”, comenta. “Há tantas bandeiras a serem levantadas, muitas demandas, busca de parcerias com profissionais para apoiar as necessidades do corpo trans LGBT e a falta de conhecimento sobre pessoas trans diagnosticadas com câncer”.

No evento do Outubro Rosa, o Núcleo de Resistência chamou atenção para a necessidade de uma campanha de prevenção que atinja a todos. “A mulher trans também não é assistida. Se o homem hetero tem dificuldade de falar sobre esse momento de cuidado, para a mulher trans é pior ainda. Queremos tratar desses temas com leveza”.

Tatto também fala da dificuldade que a pessoa trans tem no acesso à saúde, muitas nem sendo respeitadas com seu nome social. “É simples, mas tem um processo, de pedir o cartão no SUS, fazer toda documentação e a partir daí cuidar da transição. Buscamos ajudar nessas questões”. Cita seu exemplo, que faz acompanhamento em hospital público com equipe multidisciplinar, com endocrinologista, psicologista, ginecologista, realiza todos os exames. “Tomar hormônio é o que a galera mais quer, para que a barba cresça e o corpo ganhe uma definição masculina. Vão pela beleza e não pensam no que está dentro, na quantidade de hormônio que o corpo precisa receber, as diferenças de uma pessoa para outra”.

Depois de conseguir acesso e ter o nome social respeitado, ainda é preciso vencer mais uma barreira, a do constrangimento. “Tem homens com transição avançada, há sete, oito anos, alguns já fizeram até mastectomia, têm barba, e estarão em uma sala cheia de mulheres para passar num ginecologista. O mesmo para uma mulher trans com vários homens cis. Gostamos de trabalhar essas reflexões”.

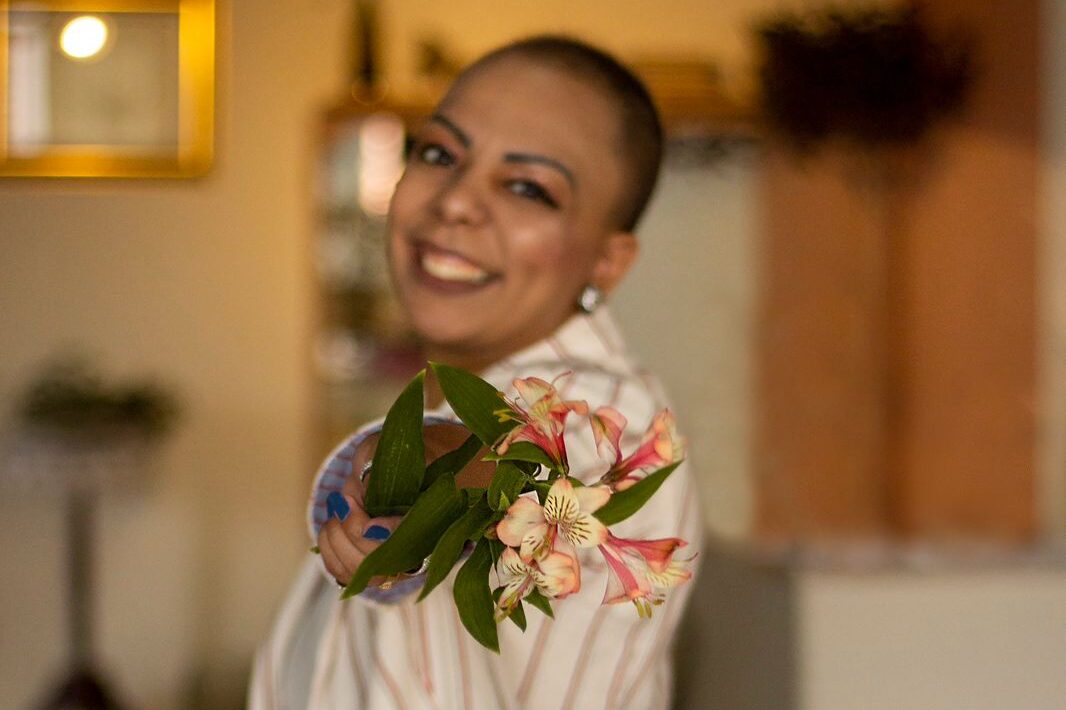

Acredita que a transgeneridade ainda é invisível, que o corpo trans é marginalizado, e ressalta a relevância de ter pessoas se destacando. “É bom poder ter hoje a Linn da Quebrada no BBB, travesti, da periferia, mostrando o corpo dela, as falas e reflexões que ela traz”. Linn teve câncer de testículo em 2014, tratou e conseguir se curar.

Preparo dos profissionais

Uma das origens das dificuldades, acredita Ana Paula, é o fato de que a maioria das universidades de saúde não tem no currículo temas como hormonização e os profissionais se formam sem saber como tratar. “É comum acreditarem que é perigoso tomar hormônio, arriscado e que não devem oferecer esse tipo de cuidado. Na prática as pessoas são encaminhadas de um profissional para outro e não conseguem a assistência adequada”.

A médica afirma que existem hormônios seguros que podem ser usados, mas sem o apoio dos profissionais de saúde muitos buscam alternativas, sendo comum mulheres transsexuais, travestis, pessoas com pênis, trans femininas comprarem anticoncepcionais hormonais orais com estrogênio sintético, usar em doses altas, aumentando o risco cardiovascular, de trombose, derrame, AVC, de ter sequelas e até morrer por disso. Pessoas trans masculina que querem transformações com testosterona – como é uma substância controlada, acabam usando hormônio animal, comprando receita falsificada e alimentando o mercado ilegal ou até comprando testosterona de quem conseguiu adquirir para si, mas vende mais caro. “Estamos falando de uma população já vulnerável socialmente e economicamente que se vulnerabiliza ainda mais”.

Incentiva que todos os profissionais de saúde entendam os cuidados necessários para as pessoas trans. “A hormonização em si não é complexa, os hormônios estudados hoje em dia não aumentam o risco de câncer e outras doenças. Há situações que precisam ser controladas, como hemogramas periódicos para quem usa testosterona. Sem esse cuidado as pessoas acabam se submetendo a riscos maiores, além de afastá-las do serviço de saúde. Oferecer a hormonização abre as portas para falar não só da transformação, mas de outras vivências, de violência, exclusão e poder melhorar o controle de doenças crônicas, diminuir riscos e oferecer rastreamentos de câncer que têm boa evidência científica”.

Por isso, conclui, falar de câncer para pessoas LGBTQIA+ está dentro de um contexto maior e mais complexo, que envolve o cuidado completo de saúde para essa população.